没後1400年

SHOTOKU TAISHI

『古事記』『日本書紀』『万葉集』に代表される歴史文化資源を活用し、

「本物の古代と出会い、本物を楽しめる奈良」を

実現するため取り組んできた

「なら記紀・万葉プロジェクト」。

奈良県では、この取り組みと並行し、

聖徳太子没後1400年の節目を迎える2021年に向け

ゆかりの市町村と共に「聖徳太子プロジェクト」を

展開してきました。

いよいよ没後1400年の節目を迎え、

聖徳太子とその時代をテーマに

新たな取り組みを展開します。

CONTENTS

我が国黎明のとき、政治、外交、宗教、思想、道徳等幅広い分野の礎を築き、その後の時代に多くの影響を与え続けた聖徳太子。文化・芸術の分野においても太子は多様な伝承とともに多くの事績を残し、芸能の祖として今も各界から敬われています。2021年に、聖徳太子没後1400年の節目を迎えるにあたり、首都圏における奈良県の情報発信拠点、奈良まほろば館において、太子とゆかりのある芸能を交えた催しを実施。奈良県内の聖徳太子ゆかりの市町村から講師を招き、聖徳太子とゆかりの地についての講演会を開催、また、天理大学雅楽部による雅楽演奏を上演しました。

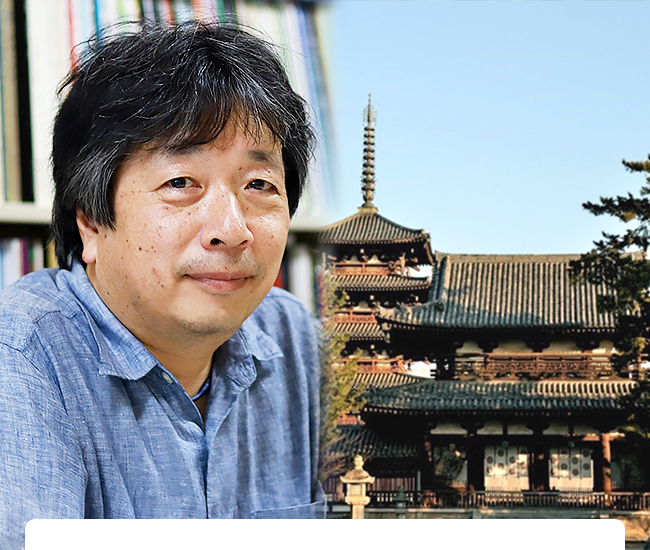

日本の芸能の源泉地である奈良。その源泉を拓いた聖徳太子。 2021年に聖徳太子没後1400年を迎えるにあたり、千年の時を超えて現代に受け継がれる古代芸能の姿とともに、その後日本に開花した芸能の躍動を世界に発信するイベントを実施。 世界最古の木造建築物として日本初の世界文化遺産に登録された法隆寺の圧倒的歴史空間を舞台に、日本の伝統芸能が醸し出す「和の心と美」を世界に向けて発信しました。

【第1部 楽舞のまほろば~大和(11月6日)】

大和で生まれ、千年の時を越え奈良の地に継承される伝統の楽舞を披露しました。

■翁舞(奈良豆比古神社

■伎楽「獅子奮迅」(天理大学雅楽部 おやさと雅楽会)

■舞楽「蘇莫者」(南都楽所)

■能楽「石橋 和合連獅子」(金剛流)

■雅楽器・ギター 特別演奏(東儀秀樹・東儀典親)

【第2部 和の心と美~芸能の躍動(11月7日)】

大和から各地への開花した芸能、舞台の至芸へと進化した古典芸能の躍動を披露しました。

フィナーレには、「和の心と美」を未来に繋ぐ現代音楽で幕を閉じました。

■田楽「こきりこ踊り」(越中五箇山こきりこ唄保存会)

■風流踊「山鹿灯籠踊り」(山鹿灯籠踊り保存会)

■文楽「義経千本桜」より(豊竹呂太夫・鶴澤清介ほか)

■素踊り「三番叟」(市川海老蔵)

■ヴァイオリン・笛 特別演奏(川井郁子・藤舎推峰)

日本の黎明期に、政治・外交、文化・芸術、宗教・思想・道徳など幅広い分野の礎を築いた聖徳太子。2021年は、聖徳太子没後1400年の節目を迎える年です。聖徳太子と古代日本を知り、これからの日本の未来を考える講座を開催しました。

2021年に聖徳太子没後1400年を迎えるにあたり、奈良県では太子ゆかりの県内及び近隣の市町村と連携し「聖徳太子プロジェクト」を展開しています。我が国黎明のとき、政治、外交、文化、芸術、宗教、思想、道徳等幅広い分野の礎を築き、その後の時代の人々に多くの影響を与えつづけてきた聖徳太子の事績とその魅力に迫ります。

奈良県王寺町観光PR歴史講座東京講演

1. 基調講演 聖徳太子の実像と片岡の飢人伝承

2. 講談 聖徳太子と愛犬ゆきまる

3. パネルディスカッション 聖徳太子の実像と伝承

EVENT

OUTLINE

聖徳太子の偉業をさまざまな角度から紐解き、

みなさまに伝えるプロジェクト。

県内外の太子ゆかり地を訪ね、

奈良県と太子ゆかりの地域の魅力をPRします。

NARA KIKI MANYO PROJECT

『古事記』完成1300 年となる 2012 年から、『日本書紀』完成 1300年の 2020年まで、9年間にわたり展開してきた「なら記紀・万葉プロジェクト」。これからも歴史の節目となる年は、 2021年の「聖徳太子没後 1400年」、 2022年の「壬申の乱 1350 年」と続きます。「なら記紀・万葉プロジェクト」では、「本物と出会い、本物を楽しめる奈良」の実現のため、これからも『古事記』『日本書紀』『万葉集』をはじめとする歴史文化資源を活用し、県内外のみなさまに歴史を追体験していただける取り組みを進めてまいります。